Ziele

Wie können Menschen im Alltag bei ihrer Ernährung unterstützt werden? Dieses Projekt untersucht, ob es ein Bedürfnis für ein Produkt oder einen Service gibt, mit welchem sich Menschen ausgewogen, abwechslungsreich und zielgerichtet ernähren können und bietet einen Lösungsansatz zur Problemstellung.

Kontext

Im Rahmen des MAS Human Computer Interaction Design Studienganges wurde das Projekt eat fritschi von einem Kollegen und mir ins Leben gerufen. Wir begannen mit der einjährigen Master-Thesis und wurden anschliessend in das Swisscom Kickbox Innnovationsprogramm aufgenommen, in welchem wir alle drei Stufen (RedBox, BlueBox und Goldbox) durchliefen. Wir danken allen Beteiligten, Sponsoren und Swisscom für das Vertrauen und die Unterstützung.

Tools & Methoden

User Research (Konkurrenzanalyse, Domänen-Recherche, Interviews, Nutzergruppen, Tagebücher, Fokusgruppen, HMW), Persona, Prototyping (Critical Function, Funky, Dark Horse), zwei umfangreiche MVP Tests.

«Food is not just eating energy. It’s an experience.»

Guy Fieri, 2018

Hintergrund

Die Regale im Lebensmitteleinzelhandel quellen über. An jeder Strassenecke befinden sich Imbisse, Fast-Food und To-go Angebote. Der Mensch steht vor der Qual der Wahl. Trotzdem ist die Ernährung zum Problem geworden. Die Verbraucher werden mit immer neuen Do’s and Don’ts, Ratschlägen und Vorgaben konfrontiert. Ernährung findet heute zunehmend dann statt, wenn sich spontan ein Zeitfenster im stressigen Alltag auftut. Was in der Zubereitung zu komplex oder zu zeitaufwändig ist, hat es schwer. Vielfach fehlen die Ideen und/oder die Lust zu kochen. Die Verbraucher suchen nach Lösungen, die ihnen das Gefühl geben, den modernen Ansprüchen an eine gesunde Ernährung gerecht zu werden.

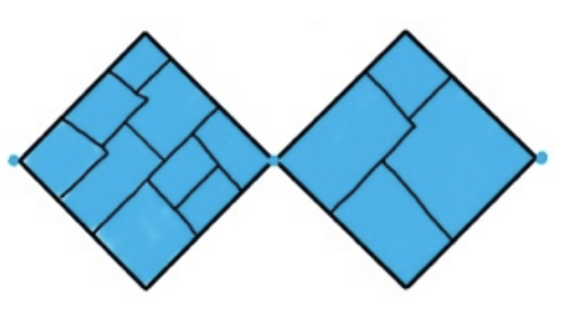

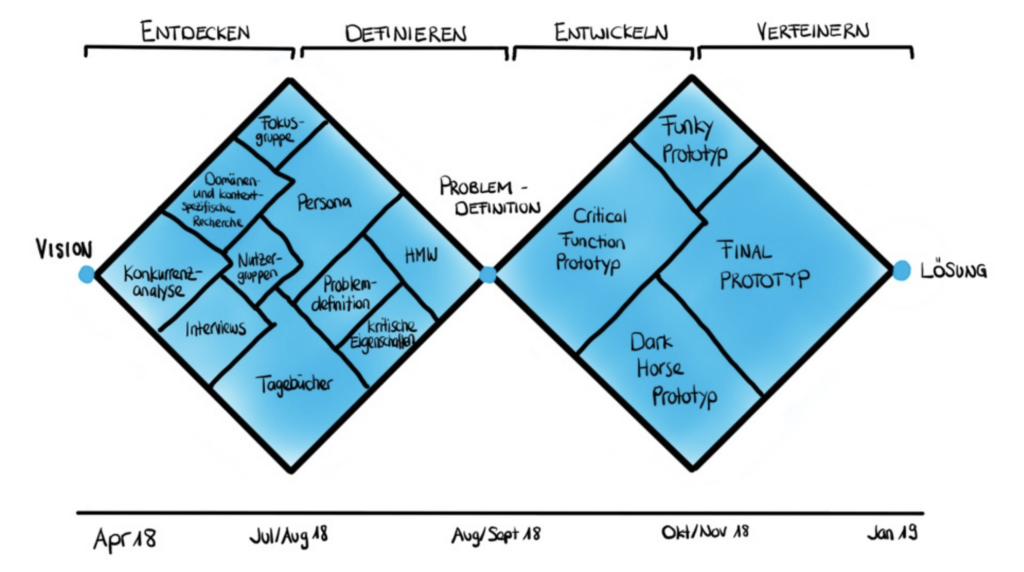

Vorgehensmodell

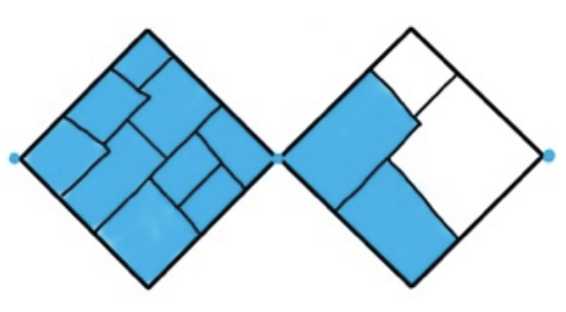

Das Projekt wird mit Hilfe des Double-Diamond Vorgehensmodells bearbeitet. Das Vorgehensmodell besteht aus zwei einzelnen Diamanten, welche sich in vier Phasen unterteilen lassen. Der erste Diamant dient der Informationssammlung, dem User-Research und der Problemdefinition (Entdecken & Definieren). Der zweite Diamant dient der Informationsverarbeitung bzw. dem iterativen Designprozess (Entwickeln & Verfeinern). Mit Hilfe des Design-Thinking-Ansatzes sollen verschiedene Prototypen mit unterschiedlichem Fokus erstellt und mit Nutzern evaluiert werden. Dabei wird jeweils ein Mikrozyklus durchlaufen. Das Double-Diamond Vorgehensmodell verknüpft mit dem Design-Thinking-Ansatz im zweiten Diamanten ist ein selbst kreiertes auf die Aufgabenstellung angepasstes Vorgehen.

Phase „Entdecken“

Ziel dieser ersten Phase ist es, den Kontext kennenzulernen, Erkenntnisse zu sammeln, zusammenzutragen und zu gruppieren. Die Erkenntnisse helfen in der zweiten Phase, die Persona, deren Probleme und die kritischen Funktionen des zukünftigen Produktes zu definieren. In dieser Phase werden eine Konkurrenzanalyse sowie eine domänen und kontextspezifische Literaturrecherche durchgeführt. Die Tagebuchmethode wird angewendet, und es werden Interviews mit Experten im Kontext, sowie eine Fokusgruppe durchgeführt. Es würde diesen Blog-Post sprengen, die ganze Dokumentation zu der ersten Phase hier zu erläutern. Falls du interessiert bist, kontaktiere mich, dann teile ich die Informationen gerne mit dir.

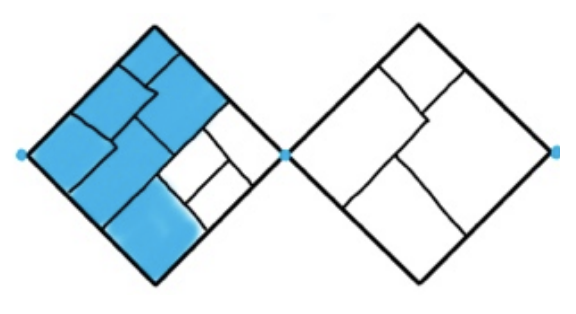

Persona (Phase „Definieren“)

Ein Teil der Phase „Definieren“ ist die Methode Persona. Sie wird eingesetzt, um die Ziele und das Verhalten des zukünftigen Nutzers zu definieren und zu beschreiben. Durch die Persona wird klar, für wen die Lösung erarbeitet werden soll. Die Persona wird nach der Theorie von Kim Goodwin erstellt. Als Basis dienen die Daten aus der viermonatigen User Research.

Critical-Function-Prototyping (Phase „Entwickeln“)

Ziel ist es, eine Vielzahl an Ideen zu den HMW-Fragen zu generieren und diese mit unterschiedlichen Prototypen zu verifizieren. Diese Phase hat divergierenden Charakter. Mit Hilfe des Design-Thinking-Ansatzes werden Critical-Function und Dark-Horse-Prototypen erstellt. Beide Prototypenarten haben einen unterschiedlichen Fokus, durchlaufen aber denselben Mikrozyklus (Problemdefinition und Re-definition, Needfinding und Synthese, Ideengenerierung, Prototyping, Testen). Der Zyklus ist iterativ zu durchlaufen und führt durch jede Iteration zu einem besseren Verständnis des Problems und den Anforderungen an den finalen Prototypen.

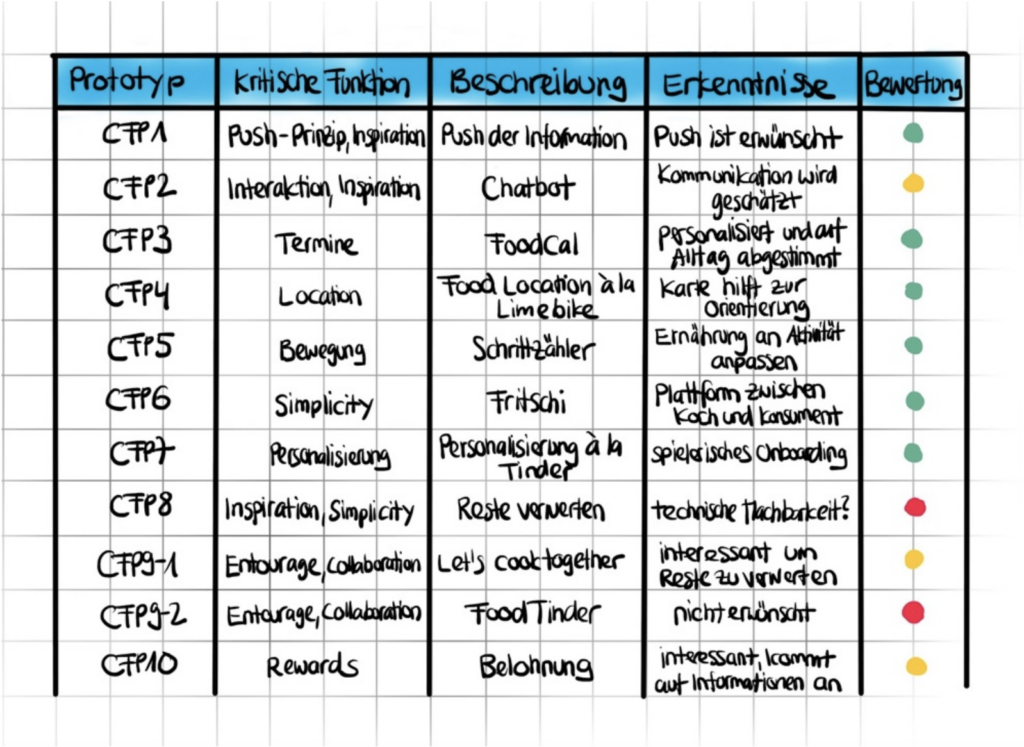

Die Tabelle zeigt zusammengefasst alle Critical-Function-Prototypen, die wichtigsten Erkenntnisse und die Bewertung dazu. Die Bewertung setzt sich aus dem Feedback der Testpersonen zusammen und ob die Hypothese bestätigt werden kann oder nicht. Und hier einige Eindrücke der Prototypen:

Dark-Horse-Prototyping (Phase „Entwickeln“)

Der Name “dark horse“ leitet sich von einer Anekdote aus dem Pferderennsport ab. Das schwarze Pferd ist jenes, auf welches zu Beginn des Rennens niemand gewettet hatte, aber beim Zieleinlauf doch gewonnen hat. Dark-Horse-Prototypen sollen ungewöhnlich bis skurril sein und sollen sich in manchen Aspekten jeder Realität entziehen. Sie sollen bewusst Konsens für Lösungen zerstören und Unsicherheit schaffen. Selbst wenn diese unrealistisch erscheinenden Prototypen heute (noch) nicht realisierbar sind, können vielleicht einzelne Elemente davon bereits realisiert werden. Ziel ist es, durch die Anwendung von Re-Framing-Aktivitäten auszubrechen.

Die Tabelle zeigt zusammengefasst alle Dark-Horse-Prototypen, die wichtigsten Erkenntnisse und die Bewertung dazu. Die Bewertung setzt sich aus dem Feedback der Testpersonen zusammen und ob die Hypothese bestätigt werden kann oder nicht. Und hier einige Eindrücke der Prototypen:

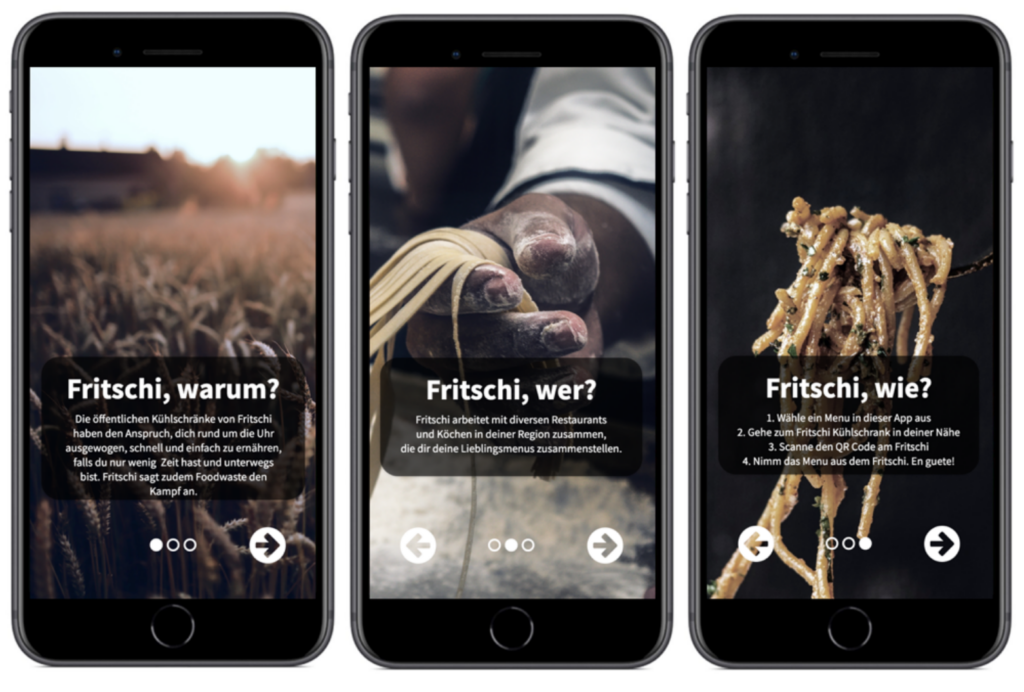

Hier ein Auszug aus der Service Beschreibung:

- Fritschi arbeitet mit Restaurants zusammen, welche ausgewogene, gesunde, regionale und saisonale Mahlzeiten anbieten.

- Die Automaten von Fritschi stehen in der Stadt vor den jeweiligen Restaurants und werden von diesen eigenständig mit Mahlzeiten befüllt. Kunden können, wann immer es in ihren Alltag passt, Mahlzeiten aus den Automaten beziehen.

- Restaurants können mit Fritschi ohne grossen Mehraufwand ihre Öffnungszeiten auf 7×24 erweitern und erreichen damit einen weiteren Absatzkanal.

- Foodwaste wird verringert, da vorrätige Mahlzeiten in einem Fritschi-Automaten angeboten werden können. Wenn das Ablaufdatum näher rückt, können die Preise der Mahlzeiten entsprechend angepasst werden.

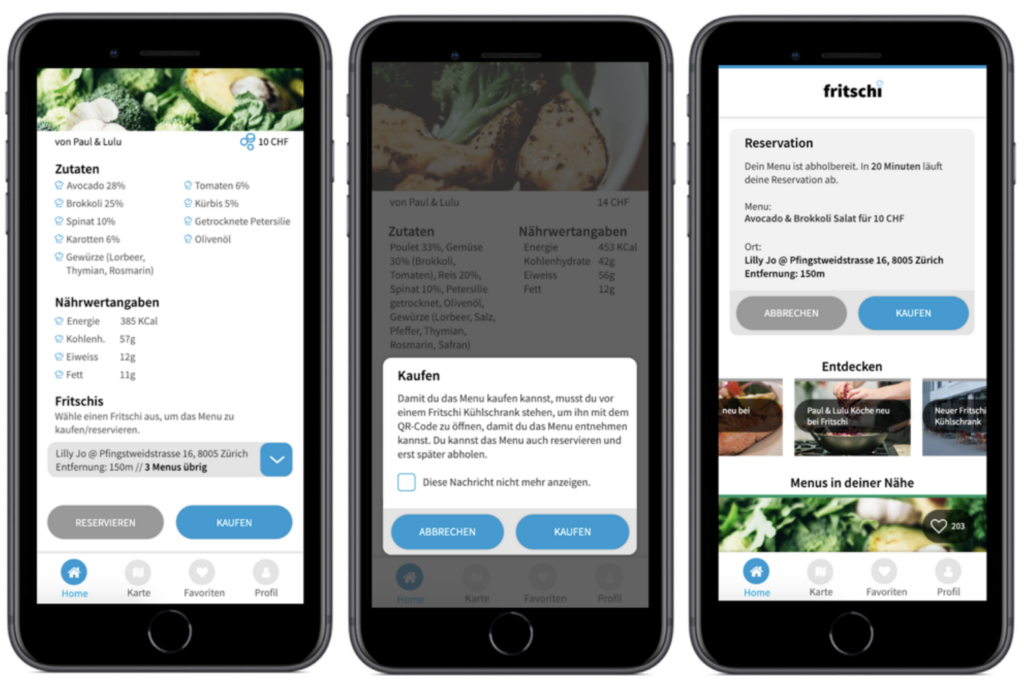

- Mit Hilfe der App kann der Kunde Fritschi-Automaten finden und sich die darin enthaltenen Mahlzeiten anzeigen lassen. Die Mahlzeiten werden jedem Konsumenten personalisiert nach den eigenen Essvorlieben angezeigt

- …

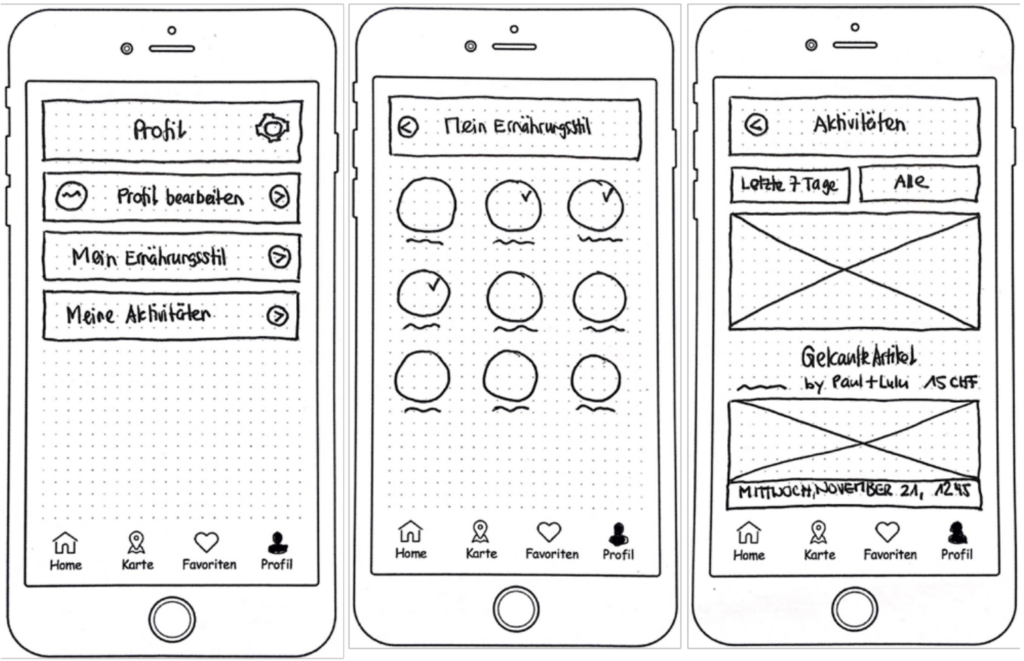

Lo-Fi Prototyp

Mittels Brainstorming und Diskussionen werden die handgezeichneten Skizzen für die Informationsarchitektur erstellt und daraus die Screens gezeichnet. Als Basis dienen die vorangegangenen Prototypen und die Erkenntnisse daraus. Hier einige Eindrücke der Wireframes:

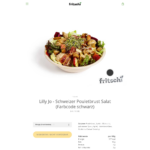

Hi-Fi Prototyp

Nach einigen Lo-Fi Iterationen wurde der Hi-Fi Prototype erstellt, mit einem Usability Test getestet und weiter verbessert. Der Gesamteindruck der Service-Idee ist bei den Testpersonen sehr gut. Sie können sich alle vorstellen einen solchen Service zukünftig zu nutzen, wenn die Qualität des Essens stimmt und die Preise günstiger als im Restaurant sind. Alle Teilnehmer sehen Potenzial, sich in ihrem Ernährungsalltag durch eine solche Dienstleistung unterstützen zu lassen. Von einer Skala von 1 bis 10 (1 = werde ich niemals nutzen, 10 = werde ich regelmässig nutzen) liegt der Durchschnitt bei 8.

Masterarbeit-Erlebnisse als Video

Für unsere Masterarbeit-Präsentation haben wir ein Video mit vielen Eindrücken des halben Jahres zusammengestellt.

Vierwöchige Pilotphase in Zürich Kreis 5

Während vier Wochen haben wir eine Pilotphase im Puls 5 in Zürich durchgeführt. Wir hatten Mahlzeiten von dean&david, Lilly Jo & NoshPots im Angebot. Wir arbeiteten einige Monate auf diese Phase hin und es benötigte viel Engagement und einiges an Budget um einen voll funktionsfähigen MVP auf die Beine zu stellen

- E-Commerce Webshop verknüpft mit Automat

- Automat mit Warenlift

- Prozess-Design

- fritschi Brand-Design

- Logistik durch Kuriere

- Onboarding Restaurants

- Marketing

- Einheitliche Food-Fotografien

- Etc.

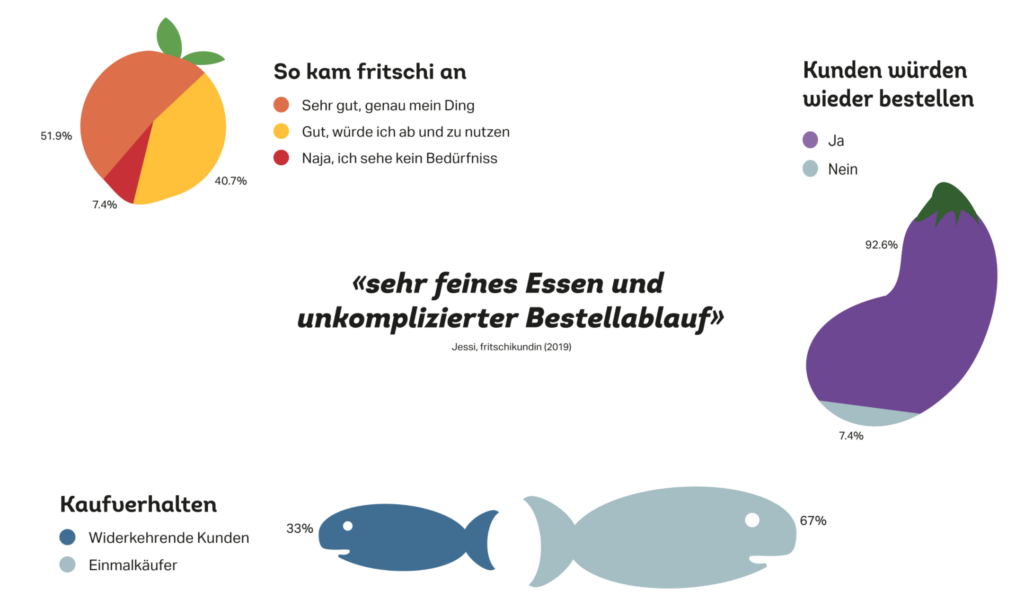

Wir waren mit der Pilotphase sehr zufrieden, unsere Kunden auch. Wir konnten viel lernen und Erfahrungen sammeln. Hier eine Auswertung zur Pilotphase:

Zweite Testphase in Oerlikon

Wir haben in der ersten Phase schmerzlich festgestellt, dass das hartumkämpfte Food-Business alles andere als einfach ist. Mit nur sehr wenig Marketing-Budget waren unsere Umsätze in der Pilotphase eher bescheiden. Wir überlegten uns, wie wir einfacher und schneller an Kunden heran kommen. Dabei entstand die Idee von einer B2B2C Lösung, also Automaten in Unternehmen zu bringen, welche keine Kantine besitzen. Und so funktioniert fritschi:

1. Mahlzeit auswählen: Wähle bis 10:00 Uhr (Montag – Freitag) deine Mahlzeit aus dem fritschi-Angebot aus und merke dir den Farbcode.

2. Mahlzeit bezahlen: Bezahle deine Mahlzeit ganz einfach mit TWINT oder Paypal.

3. Mahlzeit bezahlen: Hole deine Mahlzeit mit dem richtigen Farbcode, wann immer du Zeit hast zwischen 11:30 Uhr und 22:00 Uhr im Kühlschrank am jeweiligen Standort ab.

Unser zweiter MVP begann im April 2019 in einem grossen Bürokomplex in Oerlikon. Leider startete in diesem Monat auch ein anderes Projekt: Corona inkl. Pandemie und Homeoffice. Wir konnten unsere Hypothesen aufgrund der speziellen Situation nicht testen. Seit dann liegt das Projekt auf Eis.